What's New

-

2023.9.28

10月11日(水)~13日(金)、パシフィコ横浜にて開催の『BioJapan 2023』に出展します。

当社出展ブース:D-25(近畿バイオインダストリー振興会議展示ブース内)

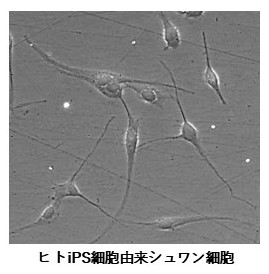

神経損傷に対する再生医療/細胞医薬としてのシュワン細胞の開発や、シャルコー・マリー・トゥース病の疾患モデル、筋組織/神経筋接合部の機能性評価系をご紹介します。

-

2023.8.4

【シュワン細胞による細胞治療・再生医療の実現へ向けて、京都大学と共同研究を開始】

当社が既に製造しているシュワン細胞を活用して、末梢神経などの神経損傷に対する細胞治療・再生医療に臨床応用するための、新たな細胞医薬の開発を目的として、京都大学医学部附属病院の池口良輔准教授、および京都大学大学院医学研究科の青山朋樹教授と、2023年8月1日付けで共同研究契約を締結しました。

神経系の主要なグリア細胞であるシュワン細胞は、神経細胞や軸索の再生と修復に深く関与するとされています。ただし、これまで多能性幹細胞などから安定して製造することは困難とされており、細胞医薬としての実用化はほとんど進展していませんでした。

当社はこれまでに、シュワン細胞への分化誘導方法の改善と最適化を行って、ヒト多能性幹細胞から効率よく安定した分化誘導に成功しており、これまでは創薬アッセイ用の細胞製品として活用してきました。 今回開始する京都大学との共同研究では、当社が製造するシュワン細胞による臨床応用の可能性を検討するための動物実験を実施することによって、神経修復に対する有効性などの検証を行います。動物実験において有望な結果が得られた場合には、シュワン細胞を用いる世界初の細胞治療・再生医療の実現を目指したいと考えています。 -

2023.5.19

末梢神経系の再生や修復に深く関連するシュワン細胞を効率的にiPS細胞から作成することに成功しました。このシュワン細胞のサービスに関する情報を更新しました。

- 2023.5.13

-

2023.5.1

京都大学医生物学研究所附属ヒトES細胞研究センター 川瀬栄八郎准教授と、京都大学名誉教授および当社取締役最高顧問 中辻憲夫との共著総説が英国Biomaterials Science誌に発表されました(3月15日公表、オープンアクセス)。

ヒトES細胞やiPS細胞など多能性幹細胞株を培養する基礎研究や開発研究および臨床応用に際して重要で不可欠である、細胞の接着を最適化させた培養基質開発の歴史と最新状況までを総括しています。初期に使われたフィーダー細胞やマトリゲル(マウス奇形腫細胞の分泌マトリクス)、その後に構成成分が明確な細胞外マトリックスECM関連分子の利用、さらに完全合成された基質が開発されています。今後の臨床応用には、細胞の大量培養に適した三次元浮遊培養も行われています。これらの開発の推移と、各々の方法の特徴を引用文献とともに詳しくまとめています。ヒトES細胞やiPS細胞の研究と応用開発に関わる研究者やプロジェクト関係者にとって有益な情報を提供する総説です。 -

2023.4.12

配向性ファイバーシートによる神経細胞培養デバイス(SCAD デバイス)に関する米国特許権を取得しました。(特許番号:US 11,543,404)

米国における本特許の取得は、神経細胞培養デバイス SCAD-MT for neuronの独自技術を開発したことによるものです。当デバイスは、配向性ファイバーシートとこれを保持するフレームからなり、従来の2次元培養と比較して、神経細胞を早期に成熟化させ、かつネットワーク化させる3次元組織を形成するために最適化されています。神経機能や病理学的解析並びに薬剤の有効性や毒性を評価するための in vitro プラットフォームの1つとして期待されており、その有用性はBiomaterials Researchに論文が掲載されています。 -

2023.4.6

経済産業省 令和4年度補正「地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域ⅮX促進環境整備事業(業種等特化型ⅮX促進事業))地域デジタルイノベーション実証型」に、全国7件のひとつとして、当社が代表幹事を務める7社による企業連携チームの申請が採択されました。当社が実施している疾患モデル細胞の研究開発、及び細胞の機能性評価デバイスの製造開発について、デジタル技術を活用することで高度化、高効率化を推進させて参ります。

採択テーマ『細胞等の解析・品質管理システムの構築による創薬・医療支援サービスの事業化・普及』令和4年度補正「地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域DX促進環境整備事業(業種等特化型DX促進事業))地域デジタルイノベーション実証型」に係る補助事業者の採択結果について

-

2023.3.1

京都大学大学院医学研究科 青山朋樹教授と共同研究を開始しました。

青山教授は整形外科医であり、これまでもスポーツヘルスや再生リハビリテーションの分野で、細胞医療を含めた神経・筋疾患の先進的な治療に取り組んでいます。

共同研究においては、当社の神経系/骨格筋系の薬効薬理評価系を用いた実験を通じ、その適正性の検証や、機能性/信頼性の向上を図ります。また、中期的には当社のin vitro実験で効果を見出した物質を、青山研究室とともに動物実験や臨床での確認まで実施するトランスレーショナルリサーチ、あるいは、青山研究室のリハビリテーション医療現場で得られた候補薬剤やニーズを当社のin vitro評価系で確認するリバーストランスレーショナルリサーチを実施する予定です。これらにより、in vitroから臨床確認までの一連の評価体制を整えて効果を検証します。さらには、難治性の神経疾患分野における細胞医療についても共同検討を進めることで合意しました。 -

2022.12.28

Biomaterials Research に論文が掲載されました。

当社の神経細胞培養デバイス SCAD-MT for neuronの有用性を示した東北工業大学鈴木郁郎教授との共著論文が、12月20日付でBiomaterials Researchに掲載されました。